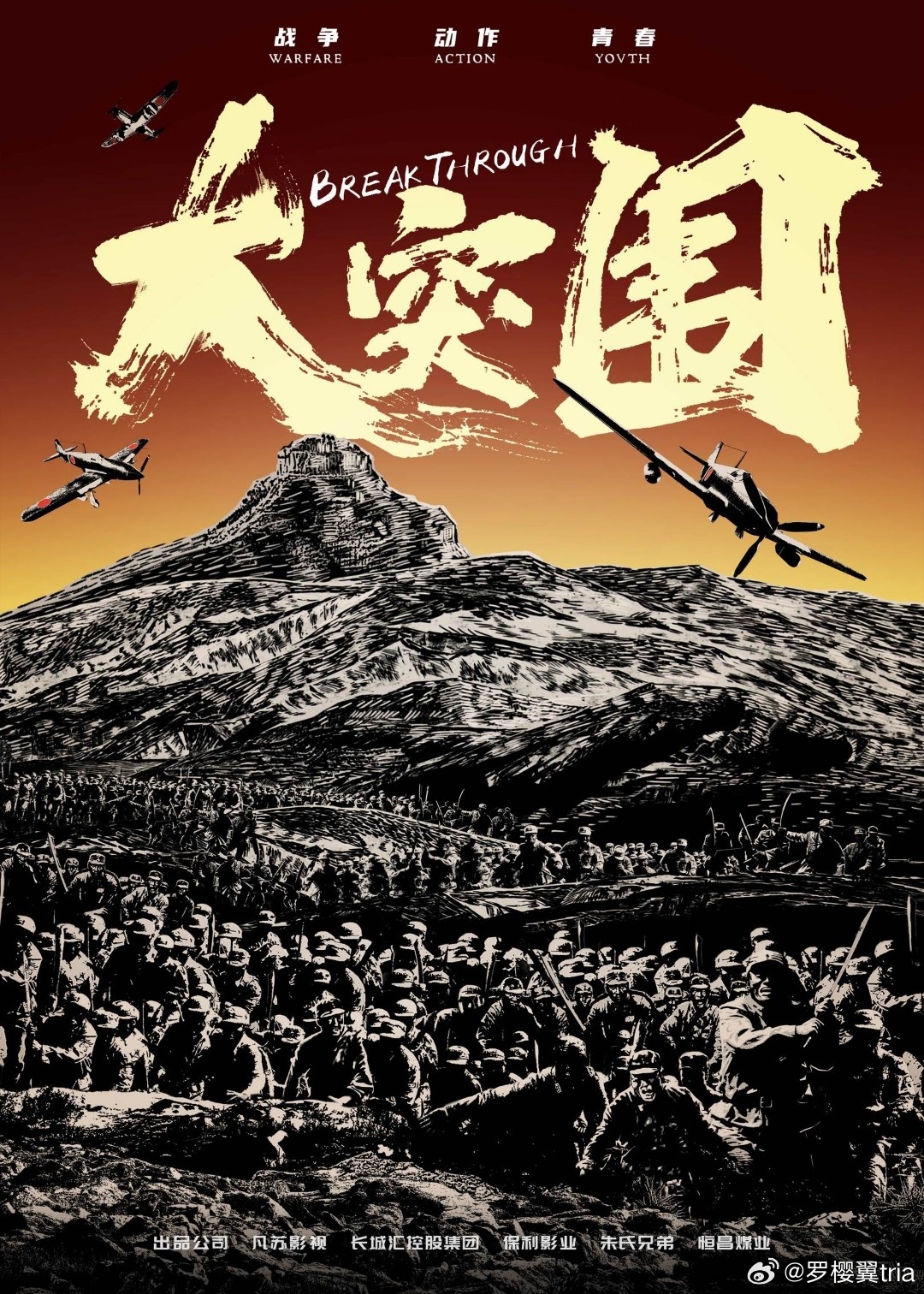

在历史的长河中,总有一些时刻,决定着民族的命运与未来,电影《大突围》便是一部以真实历史事件为背景,讲述中国军队在极端困境中不屈不挠、英勇抗争的壮丽史诗,这部影片不仅是对那段烽火连天岁月的艺术再现,更是对中华民族不屈精神的深刻颂扬。

历史背景的厚重铺垫

《大突围》的故事发生在抗日战争最为艰难的时期,1941年,中国军队在湖北荆门附近的一座小镇——石牌,进行了一场决定抗战命运的关键战役——石牌保卫战,这场战役不仅是中日双方在长江防线上的首次大规模正面交锋,也是中国军队以少胜多、以弱胜强的经典战例之一,电影通过对这一历史事件的重新演绎,将观众带入那个硝烟弥漫、生死一线的时代。

人物塑造的深刻与立体

影片中,人物形象的塑造是其成功的关键之一。《大突围》没有简单地将其塑造成一部“英雄主义”的颂歌,而是通过多角度、多层次的叙事手法,展现了不同角色在战火中的成长与变化。

指挥官的智慧与决断:影片中的指挥官形象,如第14集团军司令兼第5战区右翼兵团司令陈诚,他面对日军的凌厉攻势,展现出超凡的军事才能和坚定的战略眼光,在关键时刻,他敢于下令进行“大突围”,以牺牲局部利益来换取全局的胜利,这种决策需要极大的勇气和智慧。

普通士兵的英勇与牺牲:电影中,普通士兵的形象同样令人动容,他们或许没有显赫的军衔,没有华丽的装备,但他们用血肉之躯筑起了保卫家园的钢铁长城,影片通过几个士兵的视角,展现了他们在生死考验面前的恐惧、犹豫,以及最终选择挺身而出的勇气和牺牲精神。

女性角色的坚韧与柔情:值得一提的是,《大突围》中还特别刻画了几位女性角色,她们或是在后方为前线战士缝补衣物、送饭送水,或是在战火中勇敢地参与救援工作,这些女性形象不仅为影片增添了温情与柔情,也展现了那个时代女性不输男儿的坚韧与担当。

战争场面的真实与震撼

作为一部战争片,《大突围》在战争场面的呈现上可谓下足了功夫,导演巧妙地运用了镜头语言和特效技术,将观众带入那硝烟弥漫、枪林弹雨的战场之中,从日军的飞机轰炸、坦克冲锋,到中国军队的顽强抵抗、英勇反击,每一个细节都力求真实,让观众仿佛身临其境。

尤为值得一提的是,影片在表现战争残酷的同时,也注重了对人性的挖掘,当战士们在战壕中相互扶持、在生死边缘挣扎时,观众能够感受到他们内心的恐惧、绝望以及那份对胜利的渴望,这种对人性深层次的刻画,使得《大突围》不仅仅是一部战争片,更是一部关于人性的作品。

主题的深刻与现实意义

《大突围》所传达的主题远不止于对战争的描述和英雄的颂扬,它更深刻地探讨了信念、勇气、牺牲与希望这些永恒的主题,在影片中,无论是高级将领还是普通士兵,他们之所以能够坚持到底,是因为心中那份对国家和民族的热爱与信念,这种信念如同灯塔一般,指引着他们在黑暗中前行。

影片还通过“大突围”这一行动本身,传达了“舍小我、顾大局”的集体主义精神,在资源匮乏、装备落后的情况下,中国军队选择了主动撤退以保存有生力量,这种战略上的“退”,实则是为了更长远的“进”,这种智慧和牺牲精神,对于今天的我们来说,仍然具有深刻的启示意义。

观影体验与思考

观看《大突围》,不仅是一次视觉上的震撼之旅,更是一次心灵的洗礼,它让我们更加珍惜来之不易的和平生活,也让我们深刻理解到“前事不忘,后事之师”的道理,在当今这个和平年代,我们或许不再需要面对枪林弹雨的考验,但面对生活中的种种挑战和困难时,《大突围》所展现的那种不屈不挠的精神和坚定的信念依然是我们最宝贵的财富。

《大突围》不仅是一部电影作品,它更像是一面镜子,映照出我们民族的过去与现在;它像一座灯塔,照亮我们前行的道路;它像一首赞歌,唱响着中华民族不屈不挠的壮丽诗篇。《大突围》以其深刻的主题、鲜活的人物、震撼的场面以及强烈的现实意义,成为了中国电影史上不可多得的佳作,它提醒我们:无论时代如何变迁,那份对国家和民族的热爱与信念永远是我们最坚实的后盾。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 津ICP备17008616号-1

津ICP备17008616号-1